COLUMNコラム

子育てやお花、花育、お花の効果などに

関するコラムをお届けします。

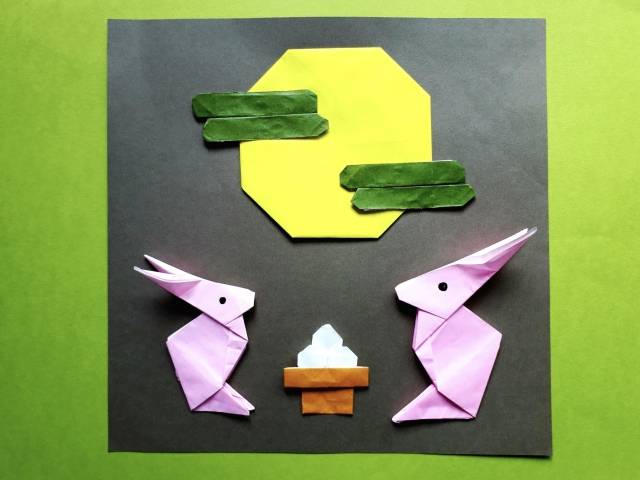

子どもと楽しむ<お月見>のしきたり

子どもに季節を感じさせてあげたいけれど、何をしたらいいのか分からない…そんなママにぜひ注目してほしいのが「お月見」です。秋の夜空に浮かぶまんまるのお月さま。昔から日本では、その美しい月を眺めながら収穫を祝い、自然に感謝する「お月見」を大切にしてきました。

お団子を丸めるのは手先の練習に、月の形を観察するのは科学への興味につながり、昔話を聞かせるのは想像力や国語力を育みます。まさに「遊びながら学べる」知育のチャンス。親子一緒だからこそ、楽しさと学びが自然に子どもの心に残ります。

今回は、お月見のしきたりや面白いお話、そして親子で楽しむアイデアをご紹介します。お月さまを見上げながら親子で学び、季節の思い出を味わってみませんか?

INDEX

お月見とは?親子で知っておきたい基本

お月見といえば「十五夜」ですね。十五夜は旧暦の8月15日にあたり、今の暦では9月中旬から10月上旬頃。空気が澄んで月が一番きれいに見える時期です。

実は日本では「十三夜」というお月見もあります。これは旧暦の9月13日に行うもので、十五夜と並んで大切にされてきました。片方だけだと「片見月(かたみづき)」と呼ばれ、あまり縁起がよくないとされたのです。十五夜と十三夜、両方を楽しむのが昔ながらの習わしです。

もともとお月見は、月をながめて美しさを楽しむだけではなく、「収穫に感謝する行事」でした。農作物の収穫を祝う意味合いが強かったのです。今では都会暮らしで収穫を意識する機会は少なくなりましたが、「自然にありがとう」と思える行事として親子で体験してみると素敵ですね。

お月見のしきたりとお供え物

お月見といえば、やっぱり「月見団子」ですよね。白くて丸い団子は満月をかたどっていて、「幸福が満ちるように」という願いが込められています。十五夜には15個、十三夜には13個を積むのが一般的。きれいに積み上げた団子は、それだけで子どもが「わぁ!」と喜んでくれるはずです。

さらに欠かせないのが「ススキ」。稲穂に似ているため豊作祈願の意味があり、刃物のように尖った形は魔除けになるともいわれてきました。飾ったススキを田んぼや庭に立てておくと、翌年も豊作になるという言い伝えもあります。

そのほか、里芋や栗、枝豆など旬の収穫物をお供えします。実は十五夜のことを「芋名月(いもめいげつ)」とも呼ぶのです。お団子だけでなく、旬の味覚を一緒に並べれば、子どもにも「季節を食べる」楽しみを伝えられますね。

子どもに伝えたい!お月見の面白いお話

子どもが一番ワクワクするのは、やっぱり「月のうさぎ」のお話。月の模様が、まるでうさぎが餅をついているように見えますね。日本では「お団子をついている」と言われますが、中国では「不老不死の薬を作っている」、インドでは「旅人のために自ら火に飛び込んだうさぎが月に昇った」という伝説もあります。国ごとに少しずつ違うお話をしてあげると、「へえ、面白い!」と子どもの興味をひきつけられますよ。

また、日本では「お供え物のお団子をこっそり食べると病気にならない」という風習もありました。子どもにとっては「えっ、つまみ食いしていいの?」と驚く話ですよね。まるで日本版ハロウィンのようで、楽しい豆知識として話してみてください。

ススキの言い伝えもユニークです。飾ったススキを軒先に吊るすと厄除けになるとか、田んぼに立てると豊作になるとか。子どもに「このススキが来年のお米を守ってくれるんだよ」と伝えれば、自然や植物を見る目も変わるかもしれません。

子どもと楽しむお月見アイデア

お月見は眺めるだけでなく、子どもと一緒に体験することで思い出がぐっと豊かになります。簡単にできる工夫をいくつかご紹介しますね。

月見団子づくり

白玉粉をこねて丸めるだけでOK。ほんのり色をつけたり、うさぎ型にしたりするとかわいさアップです。

月の観察ノート

今夜の月を絵に描いたり、雲のかかり具合をメモしたり。日記のように続けると「月の満ち欠け」も自然に学べます。

影絵ごっこ

懐中電灯と壁で、手を使ってうさぎや月を作ってみましょう。簡単に「月の物語遊び」が楽しめます。

お月見宝探し

白や透明の石を「月のかけら」として庭や部屋に隠して探すゲーム。夜の遊びは特別感があって、子どもは夢中になります。

一緒に飾りつけ

ススキや秋の花を小さな花瓶に生けて、お供え物の横に並べましょう。「自分で飾った」という達成感も子どもには大切です。

まとめ

お月見は、古くから日本に伝わる美しい行事です。月を眺めながら、自然や収穫に感謝する時間は、大人にとっても子どもにとっても特別なひとときになります。

今年の十五夜は、親子で団子を作って、ススキを飾って、月を見上げながら「うさぎさん見えるかな?」と会話してみませんか?ほんの少し工夫するだけで、思い出に残るお月見になるはずです。

ツイート

ツイート シェア

シェア 送る

送る 追加

追加